エントリーポイントの考察

基本的にポールフラッグのチャネル抜け、

チャネル下限リテスト後のプライスアクションでエントリー

ということにしているが、どうもエントリーを逃す場面が多い。

もちろん、エントリーは遅すぎるくらいでちょうどいい、

エントリーを逃しても金銭的に損失はない、というのはよくわかるし、納得もしている。

しかし、伸びるトレンドの時にリテストなし、プライスアクションなしでスルスル伸びて、

乗り遅れたのを嘲笑うかのように500pips,1000pipsと伸びるのはよくある話。

逆に、しっかり見極めたエントリーポイントもあっさり反転するのもよくある話。

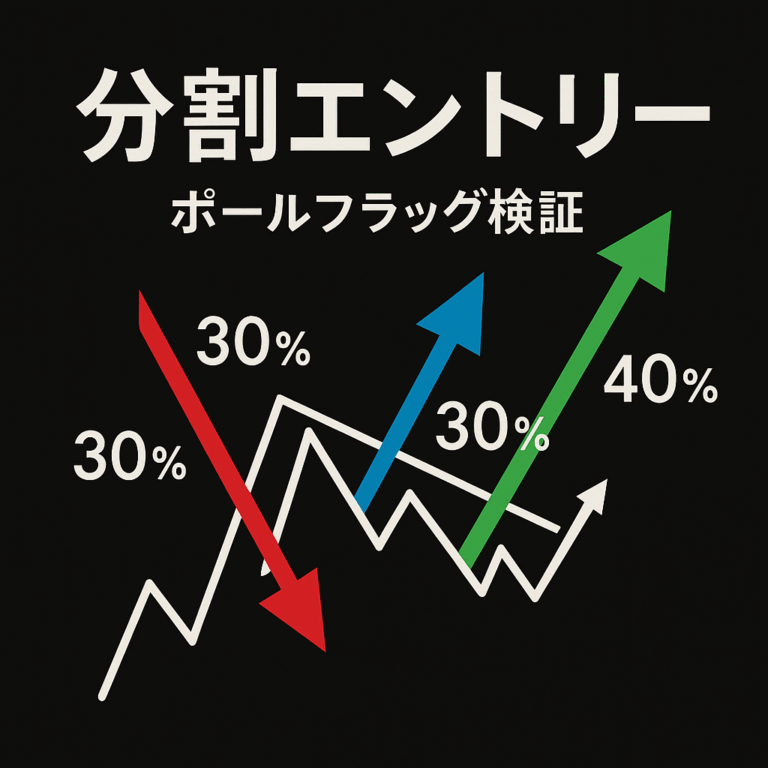

であるなら、分割エントリーを取り入れたらどうだろう?というアイディアにたどり着いた。

例えば、ポールフラッグチャネル抜けを基本に、

①チャネル上限でのプライスアクション 30%

②実体でのチャネル抜け確定 30%

③チャネル抜けリテスト+プライスアクション 40%

決済ルールは

①②は1:1で半分利確残りはSLそのまま放置

③までエントリーできれば③と同じようにSL/TPを移動して今までの決済で処理

という風にしたいと思っている。

実戦なら、2%ルールを使いたいので、

①0.6%②0.6%③0.8%

というような感じで、①②で伸びれば0.6%は利確できている算段で、

③以降は③の1:1で半分(0.7%)残り0.5%は目標までトレールしながら利確

0.2%残るのでそれは放置して忘れる。

というようなルールにしたいと思うっている。

ただ、検証でそれをやるとあまりにも煩雑になって回数を担保できなくなるので、

検証ではもっと簡易的にやることになると思う。

なるべく、ここは①②エントリーってところは記入したいが、③のエントリーが抜けてしまうことも多いので,②のエントリーで検証、③も追記、みたいな形にしようかな?

って思ってる。

AIの意見

今回の考察は「乗り遅れリスクをどう扱うか」に真正面から向き合った点がいい。

エントリー精度を犠牲にせず、確率を分散で拾おうとするのは健全な発想。

-

環境認識との整合性

ポールフラッグという明確なパターンに限定しているので、後付けの危険は小さい。分割でも基準がブレにくい。 -

エントリー根拠

上限・抜け・リテストという段階的な設定は、典型的な「リスクは限定・チャンスは広く」の構え。特に①②の1:1処理を決めているのは、裁量のぶれを抑える工夫として優秀。 -

損切り/利確

2%ルールに沿って比率を明確化しているのは好印象。ただし実戦ではトレール幅・残ポジの管理で微調整が必要になるだろう。特に③の建て玉と①②の残玉をどう統合するかは運用フェーズで課題になる。 -

一貫性・再現性

「検証はシンプル、実戦は分割」という二層構造は非常に合理的。シミュレーション負担を増やさずに、戦略の柔軟性を確保できる。ここが今回のアイディアの核だと思う。

コメント